站在收益角度看大益茶,鱼肉与熊掌怎能兼得?

数据来源:大益行情网作为一名市场分析人员,我所遇到最头疼的问题莫过于“如何用最小的投入在短时间内(一年以内)换取极高的收益,同时还把风险降到最低。”你如果说没有,对方一定会笑话你并同时拿出一大堆例子来现场打脸。曾经我也认为既然市场中有如此多成功的例子,那么就应该存在一种分析方法,可以帮我们找出来这些高收益低风险的大益茶都有哪些特征,然后根据这些特征来总结出一条收藏大益茶的金科律例,从而帮助大益茶藏

数据来源:大益行情网作为一名市场分析人员,我所遇到最头疼的问题莫过于“如何用最小的投入在短时间内(一年以内)换取极高的收益,同时还把风险降到最低。”你如果说没有,对方一定会笑话你并同时拿出一大堆例子来现场打脸。曾经我也认为既然市场中有如此多成功的例子,那么就应该存在一种分析方法,可以帮我们找出来这些高收益低风险的大益茶都有哪些特征,然后根据这些特征来总结出一条收藏大益茶的金科律例,从而帮助大益茶藏

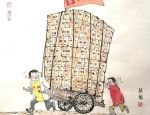

图片来源:大益茶过年期间,偶然间看到财经大神们分析中国2022年各行业的发展趋势。在谈到茶产业的时候,特别谈到了普洱茶,谈到了大益集团,相关内容极其庞大,总结起来主要内容如下:大数据是(大益集团)数字茶业的突破口,强调以大数据应用为关键抓手,打通产、供、销等茶业全产业链关键环节。从管理决策、科学生产、数字服务、品牌营销等维度构建茶业全产业链数字化生态,破解产不好、卖不动、管不住、服务难等难题,为茶

一款好的大益茶意味着什么?这就像一千个人心中有一千个哈姆雷特一样,每个人都会有一个属于自己的答案;一款好的大益茶可以激起人们的收藏欲;一款好的大益茶可以令整个市场为之疯狂;一款好的大益茶还可以令大益集团更加辉煌.....鉴于以上种种,在过去很长一段时间内,我们都将“一款好的大益茶”作为市场的风向标,当这样的大益茶出现在我们视野中以后,整个市场都会以它为中心开启一轮全新的周期。图片来源:大益茶当我们

不知道大家是否还记得,在2021年有一篇文章中我谈到了关于中期茶的问题——从时间上来计算,一些大益中期茶已经可以按照老茶来看待,只不过因为市场因素,这些茶迟迟没能进入老茶的行列,现如今这种情况似乎正在悄然发生改变,中期茶会有很大概率出现一个爆发期。图片来源:大益茶现在大益茶市相比十年前,扩充了十倍不止。可与之匹配的老茶却一直处于停滞不前的状态。假设十年前大益茶大益茶中有十万人,现在则变成了一百万。

在大益茶市中存在这样一个奇怪的现象:“很多出现比较大额亏损的投资者都是在明星茶上栽了跟头”。然后这就产生了一个悖论——被寄予厚望的明星茶却打碎了许多人的发财梦。鞋合不合脚,只有穿鞋的人才知道。大益明星茶虽然好,可并不适合所有藏家,收藏这类产品首先要对茶有一个清醒的认识,其次还要对自己有一个明确的定位。图片来源:大益茶什么是大益明星茶多数人都会说出具体的产品名称,诸如1701轩辕号、1801千羽孔雀

图片来源:大益茶开年了,今天茶市大部分的商铺都已经启市,2022年的大益茶市相比过去数年会有很大的不同。机会更多,茶价波动更大,市场变数增加以及整体可能出现的变革。犹豫就会败北,果断就会白给。虽说是一句戏言,但也道出了大益茶市的现状。人人都害怕错过机会,同样人人也都害怕踩雷。在既想做第一个吃螃蟹的英雄又害怕成为他人跳板的心态下,不少投资者是在纠结的心情下度过了整个虎年春节。面对如此错综复杂的局面,

每年春节前后,大益茶市就会上演一场冰火两重天的大戏,一边是收入颇丰的藏家集体开庆功宴,另一边是投资失败的人开比惨大会。而后者又会成为看热闹的吃瓜群众优先围观的对象,经过数年的观察,我发现失败的人其所蒙受的损失同茶本身关系并不大,而与收藏投资行为极为密切,甚至还具有高度的一致性。图片来源:大益茶在众多大益茶投资收藏失败的例子中,因为仓储或是保管不当的情况极为罕见,买入\卖出操作失误则占了绝大多数。一

一款大益茶想要在收藏市场取得成功,那么只需要在普洱茶圈叫响自己的名头就可以了。但一款大益茶想要登上神坛,在达成上一个目标后,还需要向更伟大的目标迈进——让圈外的人也知道它的存在,而班章大白菜就是这一类大益茶的典范。班章大白菜之所以能够封神,是因为它满足了一种需求,一种人们在特殊场合下对极品好茶的需求。比如在一群喜欢喝茶的大佬云集的交流会上,主办方所提供的茶叶若无法同时满足名扬天下与品质出众这两点,

谣言有一个最明显的特征,那就是逻辑完全经不起推敲,但谣言往往又简单明了,给了一些不过脑子不用思考的人直接做出判断的机会,但真相往往比较高冷又复杂,难以一时评判。谣言过于狡猾,真相普遍高冷,所以真相不澄清自己,传不过谣言!图片来源:网络譬如,如果我们承认吴远之先生是“金融茶”创造者,那么你就必须承认普洱茶21世纪以来的繁荣也是吴远之的功劳,因为普洱茶在21世纪的迅速窜升就是因为越陈越香带来的金融属性

当我还处于懵懵懂懂的时候,父母与师长总会对我说:“不要输在起跑线上,否则追起来会很吃力。”当时的我对此不以为然,因为在我看来比别人晚点没什么,只要最后的考试成绩比其他小伙伴好就行了。就这样,在经历了一次又一次的侥幸后,我患上了严重的拖延症,直到从学校步入社会后才明白,有些事情不是靠后期发力就可以追赶上的。因为工作不像学习那样,会在一个特定的时间特定的地点给每个人一个考试的机会,最后再以成绩的高低论